Le week-end du 14-15 septembre se déroulaient les journées du patrimoine et le CNRS était de la partie en ouvrant l’accès à plusieurs observatoires et équipements, dont le radiotélescope de Nançay (4ème plus gros radiotélescope au monde !)

L’occasion n’était pas à louper, depuis le temps que je rêvais d’en visiter un… Voici donc un court reportage couvrant ce que j’ai pu découvrir lors d’un après-midi.

Les images sont cliquables et je vous encourage à visiter les différents liens présent au fil de l’article afin d’étayer les différentes partie de l’article.

Un rapide historique

Le radiotélescope de Nançay a été inauguré en 1956 suite à la volonté de Yves Rocard étudiant la radioastronomie à l’école Normale de Paris et en recherche d’un nouveau lieu pour installer ses instruments.

Nançay a été choisi pour sa localisation : en plein dans la forêt de Sologne (faibles interférences radioélectriques) et proche de Paris.

Les deux premières antennes étaient d’anciens radars allemands de récupération :

- Détail du mécanisme de rotation

Rapidement (en 1960), sont entrepris des travaux de construction d’un grand radiotélescope. Au départ, il n’est prévu de construire que la partie centrale (1/5 de la superficie totale) servant ainsi d’expérimentation et permettant de valider la suite de la construction.

Une fois achevé fut construit le radiohéliographe, le réseau décamétrique, la station LOFAR et plus récemment le démonstrateur « EMBRACE ».

La station dispose aussi d’un laboratoire de micro-électronique assurant la conception de circuits entrant en fonction dans la chaîne de réception et de traitement radio des différents équipements.

Le radiotéléscope

Voici un schéma simplifiant le principe de fonctionnement :

Le radiotélescope de Nançay est donc composé de trois principales pièces :

- Un réflecteur plan et inclinable vers l’objet de l’on souhaite observer (> -39° DEC)

- Un réflecteur sphérique permettant de focaliser les signaux envoyés par le miroir plan dans un point focal.

- Un chariot focal (situé au point de focal du miroir sphérique) collectant les signaux grâce à plusieurs équipements refroidis à environ 20K (~ -250°C), comme en astrophoto, plus le capteur est froid et moins il y aura de bruit. Ici le bruit est le cheval de bataille vu le faible signal reçu, celui-ci devrait être amplifié des millions de fois avant d’être traité.

- Le rail assurant le déplacement du chariot et permettant le suivi d’objet (1 heure maximum)

Son domaine d’observation se situe entre 1.1 et 1.8 GHz pour le système basse-fréquence optimisé pour les raies d’émission radio spécifiques à l’hydrogène et à l’oxygène. Puis entre 1.7 et 3.5 GHz pour le système haute-fréquence.

Tout ce « petit » matériel est contrôlé à partir d’une station non loin de là (désolé pas de photo de l’extérieur), le tout protégé par une cage de faraday pour éviter de contaminer l’extérieur avec le rayonnement électronique des équipements situés en son sein.

Un scientifique nous accueille et nous présente l’équipement ainsi que son utilité. Celui-ci est utilisé par de nombreux programmes scientifiques, dont certains étudiant les pulsars (il fait partie de cette équipe), les comètes et divers étrangetés du cosmos.

Un planning est établi 6 mois à l’avance et répartit le temps alloué entre les différents programmes (à retrouver en ligne ici)

Le radiohéliographe

Le radiohéliographe, comme son nom l’indique assure l’observation quotidienne du soleil dans le domaine des ondes radios. Il est composé de 47 antennes paraboliques réparties sous forme de « T » couvrant plusieurs kilomètres. Ces antennes fonctionnent en interférométrie, c’est à dire qu’elles constituent virtuellement une antenne de plusieurs km² de superficie permettant ainsi d’augmenter la résolution de l’appareil.

Un récepteur se charge du traitement des signaux reçus par les différentes antennes.

- La console d’époque et toujours en fonction contrôlant la positon des antennes.

Les observations en temps-réel peuvent être consultées ici (en fonction uniquement la journée évidemment). Comme vous pourrez le constater, contrairement à l’observation dans le domaine du visuel, la couronne solaire est visible. Pas besoin d’attendre une éclipse pour la révéler.

Chose agréable, les données sont accessibles librement par le grand public !

La station LOFAR

LOFAR pour LOw Frequency ARray (grille à basses fréquences), est un réseau européen d’antennes à interférométrie piloté par les Pays-Bas. Ce réseau en compte environ 50 000 réparties sur 5 pays. Sa plage de fonctionnement est située autour des basses fréquences (30-240 Mhz). Le système est dédié à l’étude des planètes du système solaire, des exoplanètes ainsi qu’à la cosmologie.

Nançay dispose d’une station, qui à ce jour est la plus éloignée de la station principale dans les Pays-Bas. L’installation est composé de :

- 96 antennes basses-fréquence (30-80 Mhz),

- 1536 antennes hautes-fréquences (110-250Mhz), 96*16 dipôles,

- Un container (oui oui vraiment),

- Une liaison fibre optique reliée au réseau RENATER afin d’envoyer les données calculées au centre principal au Pays-Bas.

Plus d’informations ici.

Le laboratoire de micro-électronique

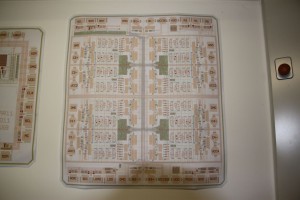

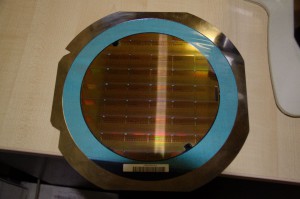

Le site de Nançay dispose d’un pôle de R&D en micro-électronique. Ce n’est pas étonnant vu les besoins dans ce domaine en traitement du signal. Ceux-ci développent eux-même certains circuits entrant en scène dans la chaîne de réception et de traitement du signal des différents radiotélescopes. La production de ces circuits est ensuite réalisée par une entreprise de la région.

Les compétences de l’équipe, composé de 3 electro-techniciens, a récemment été sollicitée pour mettre au point les composants essentiels d’un projet ambitieux : « SKA ».

Le démonstrateur « EMBRACE »

EMBRACE est le prototype du projet SKA pour Square Kilometer Array qui, comme son nom l’indique, est un réseau d’antennes couvrant une surface d’un kilomètre carré. Question sensibilité, ce réseau dépassera de plusieurs ordres les radiotélescopes actuels. Le projet sera implanté en Afrique du Sud ainsi qu’en Australie, ces pays disposent de grandes surfaces constructibles et de zones avec de faibles interférences radioélectriques ou en d’autres termes, de déserts…

Comme vu plus haut, Nançay a été sollicité pour la mise au point d’un prototype fonctionnel du projet. Le laboratoire de micro-électronique a donc conçu une grande partie des circuits nécessaires au bon fonctionnement d’une telle construction : LNA, déphaseurs, mélangeurs, beamformer, …

Le réseau est composé de plusieurs blocs d’antennes Vivaldi pouvant être contrôlés indépendamment les uns des autres.

Historiquement, lorsque l’on souhaite observer un objet en radio-astronomie, on pointe un instrument dans sa direction. Or, ce type d’installation n’a aucune partie mobile. Le réseau d’antennes est capable de s’orienter virtuellement vers l’objet observé.

Toutes les antennes du réseau vont recevoir le signal de l’objet, à la différence que les antennes les plus ‘proches’ de la direction de l’objet vont recevoir le signal en premier par rapport à celles qui en sont le plus ‘éloignées’. Le rôle d’un « beamformer » est d’appliquer un décalage de phase sur le signal collecté par chaque antennes correspondant au retard induit par la réception, et ainsi de reconstituer un résultat exploitable.

En bas : les signaux re-phasés.

De par la disposition de ses antennes, AMBRACE est capable de suivre deux objets en même temps .

AMBRACE a été testé avec succès permettant de valider le début de la construction de SKA en Afrique du Sud dans un premier temps.

Vu l’envergure du projet il semble très probable qu’il sera à l’origine de bien de futures découvertes.

Et la surprise de la fin

Quelques associations d’astronomie étaient présentes sur le site pour l’observation du soleil et une exposition de leurs instruments. Sur le chemin du retour, une lunette a attiré mon attention.

Celle-ci date du début 1900, donnée en héritage à un membre de l’association. Son ex-propriétaire était ingénieur des Ponts et Chaussées passionné d’astronomie. Un couple de lentille a été rajouté par la suite augmentant ainsi la focale de l’instrument.

Dans les années 1950, le propriétaire a conçu l’ensemble de la monture équatoriale qui est encore fonctionnelle aujourd’hui. Seul hic, la pièce gérant l’altitude est fixe et son angle a été calculé selon la latitude où elle était utilisée.

Pour le suivi : pas de moteur, mais une simple manivelle reliée à un système de démultiplication calculé pour compenser exactement le mouvement de la Terre. Et pour les septiques au fond, il arrivait à faire des photos… en argentique.

Un bel objet !

Pour conclure, ce fut une visite très instructive ! J’ai aussi assisté à deux conférences, l’une par un des membres du laboratoire de micro-électronique sur les puces fabriquées à Nançay, et l’autre par un membre à la retraite portant sur tout l’historique de la station avec des photos de son cru.

ceux l’on construit le regarde de temps en temps 1963 1964

ceux qui l’on construit le regarde , en souvenir